ゆで太郎のクーポンはいつもらえる?最新配布スケジュールと使い方のポイント

そば好きの間で根強い人気を誇る「ゆで太郎」。

特に注目されているのが定期的に配布されるクーポンで、そばや丼を無料や割引で楽しめるチャンスが多くのファンに喜ばれています。

「ゆで太郎のクーポンはいつもらえるのか?」という疑問を持つ方は多く、さらに配布期間やもらい方、廃止の噂まで気になる人もいるでしょう。

本記事では2025年の最新情報を踏まえ、クーポンを上手に活用するためのポイントを解説します。

- ゆで太郎のクーポンがいつもらえるかの最新情報

- クーポンのもらい方や利用の流れ

- 配布期間や有効期限の注意点

- アプリや特別キャンペーンでの入手方法

- ゆで太郎をさらにお得に楽しむ裏ワザ

ゆで太郎のクーポンはいつもらえるのか?最新スケジュールと受け取り方

ゆで太郎のクーポンはいつもらえるのかという点については、通常の会計時やアプリ登録特典、さらに季節ごとのキャンペーンなど複数のタイミングがあります。

特に春や年末年始といった繁忙期には配布頻度が高まる傾向があり、利用者にとっては狙い目の時期といえます。

紙とアプリの両方で受け取れるため、自分に合った方法で利用できるのも特徴です。

- 会計時やアプリ登録時に配布される

- 繁忙期や新メニュー導入時に特別配布がある

- 春や年末年始に配布頻度が高まる

- 紙クーポンとアプリクーポンの両方が存在する

- 利用者の生活スタイルに合わせて受け取れる仕組みである

ゆで太郎 クーポン&キャンペーン

| キャンペーン名 | 配布期間 | 有効期間 | 詳細・入手方法 |

|---|---|---|---|

| 季節の無料クーポン券 (春・夏・秋・冬) | 各季節の開始月、約2週間 (例: 秋季は9/1~9/15) | 約2~3ヶ月間 (例: 秋季は11月末まで) | 店頭で直接配布 食券購入後、商品受け取り時に紙のクーポンがもらえます。在庫がなくなり次第終了です。 |

| バースデークーポン | 誕生月の前々月末までに要登録 | 誕生月に郵送 | バースデークラブに登録 Facebookを利用して会員登録すると、誕生月に500円分のクーポンが届きます。 |

| 季節・月間割引 (例: かつ祭) | キャンペーンによる (例: 9/1~9/30) | キャンペーン期間中 | クーポン不要 期間中、対象のセットメニューなどが自動的に割引価格で提供されます。 |

重要ポイント

- アプリやWEBクーポンは無し: クーポンは店頭での紙配布が基本です。

- 入手条件: 店内での食事が条件となる場合があります。

- 配布頻度: クーポンは年に4回、ほぼ定期的に配布されます。

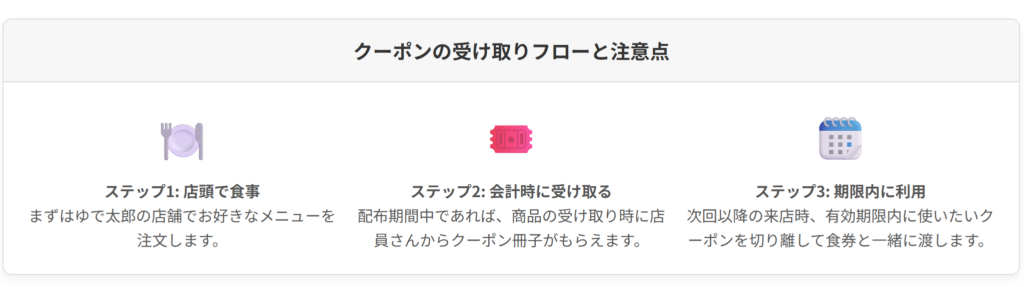

クーポンをもらう方法と注意点

ゆで太郎のクーポンは主に店舗での食事やアプリ利用、特定キャンペーンの参加によって受け取ることができます。

例えば会計時にレシートと一緒に配布されるケースが多く、私も食後にクーポン券を渡された経験があります。

そしてその内容は次回使えるトッピング無料やそば大盛り無料といった実用的な特典が中心です。

お得感が強い一方で、注意点もいくつかあります。

まず配布されるクーポンの種類や条件は店舗や時期によって異なり、必ずしも同じ内容がもらえるわけではありません。

また有効期限が短めに設定されている場合が多く、せっかく手に入れても忙しさで使いそびれてしまうこともありました。

さらに一度に複数のクーポンを併用できないケースがほとんどなので、計画的に使う必要があります。

こうした制限を理解した上で活用すれば、日常的なランチや夕食の節約につながります。

個人的に感じるのは、あまり意識せずに普段通り食事をしていると自然とクーポンが貯まる点が便利だということです。

無理に使おうとするよりも、ふと立ち寄ったときに有効活用するのが最も効率的だと感じます。

廃止の噂は本当か?過去と現在を比較

ゆで太郎のクーポンについては一部で「廃止されたのではないか」という噂が流れたことがあります。

実際に数年前、一時的に配布が見直された時期があり、その際に利用者の間で不安が広がりました。

私自身もその時期は店舗でクーポンを受け取れず、やや物足りなさを感じた経験があります。

しかし現在では再び配布が行われており、内容も以前よりバリエーションが増えている印象です。

例えば過去はそば大盛り無料クーポンが定番でしたが、最近は天ぷら無料やセット割引など、多様な特典が登場しています。

これは利用者ニーズに応えた進化だと感じます。

ただし配布方法が変化してきたのも事実で、紙のクーポンからアプリやLINE連携を通じたデジタル配布へシフトしているケースが見られます。

このような流れは利便性を高める一方で、スマホを使い慣れていない人にとってはややハードルが上がるのも確かです。

つまり廃止の噂は一時的な施策変更の誤解であり、現在もクーポン配布は継続中です。

今後も形式は変わるかもしれませんが、完全になくなる可能性は低いと考えられます。

配布期間はいつ?シーズンごとの傾向

ゆで太郎のクーポン配布には一定の傾向があります。

特に新生活が始まる4月や年末年始といった節目のシーズンに合わせて、配布数が増える印象です。

例えば春は学生や新社会人向けに食事需要が高まるため、その時期にクーポンが積極的に配布されることが多いです。

また夏の暑い時期は冷たいそばメニューが人気になることから、関連したトッピング無料クーポンが提供されることもあります。

反対に冬は温かいそばやかつ丼とのセットが注目され、ボリュームアップ系のクーポンが登場するケースが目立ちます。

このように季節ごとに内容や配布頻度が異なるため、定期的に店舗や公式アプリをチェックしておくことが大切です。

個人的には、年末年始に配布されるクーポンは特にお得だと感じます。

理由は帰省や外出の機会が増えるため利用しやすいからです。

ただし店舗によって配布タイミングに差があるため、必ずしも全国一律ではありません。

この点は利用者が柔軟に対応する必要があります。

要するに、シーズンの特性に合わせたクーポン展開が行われていると理解しておくと便利です。

年間クーポン配布スケジュール(予測)

| 季節 | 配布時期の目安 | 有効期間の目安 | クーポンの内容傾向 |

|---|---|---|---|

| 春 | 3月下旬~4月上旬 | 5月末まで | 新生活応援、定番のトッピングなど |

| 夏 | 6月上旬~6月中旬 | 8月末まで | 冷たいそばに合うトッピング(おろし、わかめ等) |

| 秋 | 9月上旬~9月中旬 | 11月末まで | 天ぷら類やコロッケなど食欲の秋向け |

| 冬 | 12月上旬~年始 | 2月末まで | 温かいそばに合うトッピング、カレーなど |

参照元:https://gourmet.watch.impress.co.jp/

2025年の配布内容と最新情報

2025年のゆで太郎クーポンは、従来の紙配布に加えてアプリ限定クーポンがより強化される見込みです。

すでに一部の店舗ではLINE連携やアプリ通知を通じて、来店前にクーポンを受け取れる仕組みが導入されています。

私が注目しているのは、季節限定メニューに対応したクーポンが充実してきた点です。

例えば春先の山菜そばに合わせたトッピング無料や、夏場の冷やしそば向けの割引クーポンなど、利用者が実際に欲しいタイミングで使えるものが増えています。

さらに2025年は健康志向の高まりを背景に、低カロリーメニューや野菜を追加できるクーポンが展開される可能性もあると言われています。

ただしアプリ限定にシフトする流れは便利な反面、アプリ未利用者にとっては不便さを感じる点もあるでしょう。

個人的にはデジタル化の流れ自体は歓迎ですが、紙クーポンと併用できるような柔軟性を維持してほしいと思います。

このように最新情報を踏まえると、2025年のクーポン配布はより多様化し、利便性が増す方向に進んでいるといえます。

アプリで入手できるクーポンはある?

ゆで太郎ではアプリを通じてクーポンを入手できるようになっており、これは近年の大きな変化の一つです。

アプリをダウンロードし会員登録を行うと、来店促進を目的とした限定クーポンが配布されます。

例えば初回登録特典としてトッピング無料券が配布されるケースや、来店ごとにスタンプが貯まり一定数でクーポンがもらえる仕組みがあります。

これにより従来の紙クーポンよりも利用しやすく、管理もしやすいのがメリットです。

一方でアプリ通知を見逃すと有効期限を過ぎてしまうこともあり、その点はデメリットになるでしょう。

個人的に便利だと感じるのは、事前に内容を確認できるため外出前から食事プランを立てやすい点です。

しかしアプリを使い慣れていない人やスマートフォンに不慣れな高齢者には使いにくさも残っています。

そのため、全てをアプリ化するのではなく、紙との併用が続くことが望ましいと考えます。

このようにアプリクーポンは利便性が高い反面、注意点も理解しておく必要があります。

ゆで太郎のクーポンはいつもらえるのか?活用術と知っておきたい豆知識

ゆで太郎のクーポンを賢く使うには、店舗変更や利用条件を理解した上で活用することが重要です。

アプリ限定の特典や誕生日特典などもあるため、事前に登録を済ませておくと受け取りやすくなります。

また、朝定食や最安値メニューとの組み合わせによって、コストパフォーマンスを最大限に高めることが可能です。

- 利用条件を理解したうえで使うことが必要である

- アプリ限定や誕生日特典は事前登録が必須である

- 朝定食や最安値メニューと組み合わせると効果的である

- 紙クーポンとアプリを併用して柔軟に使える

- 計画的に使うことで節約と満足感を両立できる

第二弾キャンペーンや特別配布はある?

ゆで太郎のクーポンには、定期的な配布だけでなく特別な第二弾キャンペーンが実施されることがあります。

例えば開店周年記念や新メニュー登場のタイミングで、通常の配布とは異なる追加クーポンが提供されるケースがあるのです。

そしてそれらは期間限定で内容が変わりやすく、時期を逃すと手に入らないことも多いのが特徴です。

過去には夏の冷やしそばキャンペーンに合わせて「天ぷら無料券」や「大盛り無料券」が特別に配られたことがあり、利用者の満足度を大きく高めました。

ただし、こうした特別配布は全店舗で一律に行われるわけではなく、一部地域や直営店限定の施策であることもあります。

つまり見逃さないためには、公式サイトやアプリの告知をこまめに確認しておくことが重要です。

個人的には特別配布があることで「次も行ってみよう」という動機づけになりやすく、結果的にリピーターを増やす仕組みとして機能していると感じます。

逆に言えば、通常配布しか期待していないと得られるメリットを逃す可能性があるので注意が必要です。

メニューとクーポンの相性がいいおすすめセット

ゆで太郎のクーポンを最大限に活用するためには、対象メニューとの組み合わせを工夫することが大切です。

例えば「かき揚げ天そば」に天ぷら無料券を使えば、ボリュームを増やしながらお得感を得られますし、「朝定食」にトッピング券を合わせると、リーズナブルな価格で栄養バランスの良い食事になります。

また、そば大盛り無料クーポンを利用するなら、シンプルな「もりそば」や「かけそば」を選ぶとコストパフォーマンスが高まります。

さらに期間限定メニューに合わせて配布されるクーポンは、その時だけの特典なので積極的に使いたいところです。

一方で、クーポン利用によって注文の自由度が制限されると感じる人もいるかもしれません。

私としては、定番メニューにプラスアルファの特典を加える形で使うのが一番効率的だと考えます。

特に昼食需要が高い時間帯に活用すれば、満足感を得ながら節約もできるため、日常利用にはうってつけです。

参照元:https://gourmet.watch.impress.co.jp/

期限切れクーポンはどうなる?対処法まとめ

ゆで太郎のクーポンは有効期限が短めに設定されていることが多く、うっかり期限を過ぎてしまうケースもあります。

期限切れになったクーポンは基本的に利用できないため、注意が必要です。

ただし一部の店舗では状況によって柔軟に対応してくれることもあり、数日程度の遅れであれば受け取ってもらえたという声も聞きます。

しかしこれはあくまで例外であり、必ず使えると期待するのは危険です。

だからこそ、受け取ったクーポンは早めに使う習慣をつけることが重要です。

個人的に感じるのは、財布やアプリに入れっぱなしにしてしまうと気づいたときには期限切れということが多いので、スケジュールに組み込む意識が有効だという点です。

なお、期限切れクーポンを無駄にしないために、利用頻度が高い時間帯にあえて使い切るようにするのもおすすめです。

こう考えると、クーポンは消耗品であると割り切り、計画的に利用するのが一番賢い方法といえるでしょう。

誕生日にクーポンはもらえるのか?登録方法と注意点

最近は飲食店の多くが誕生日特典を用意していますが、ゆで太郎も同様にアプリや会員登録を通じて誕生日クーポンを配布するケースがあります。

特典内容は店舗や時期によって異なるものの、無料トッピングや割引券など、ちょっとしたプレゼント感覚で受け取れるのが魅力です。

そして誕生日クーポンを受け取るためには事前の登録が必須であり、誕生日当日に急いで登録しても対象外となることがあります。

だからこそ早めに会員情報を整えておくことが大切です。

ただし注意点として、誕生日クーポンは利用期間が短く、使える日が限られることが多い点が挙げられます。

個人的には誕生日当日やその前後に使えると、特別感が増してより楽しめると感じます。

反対に、予定が合わず結局使えなかったというケースも少なくありません。

要するに誕生日特典は嬉しい反面、計画性が求められる特典だといえるでしょう。

バースデークーポン入手ガイド

| 項目 | 詳細 |

|---|---|

| 特典内容 | 500円分のクーポン券が郵送で届く |

| 登録方法 | Facebookで「ゆで太郎バースデークラブ」を検索し、メッセンジャーで「登録希望」と送信する |

| 登録期限 | 重要:誕生月の「前々月」の末日までに登録完了が必要(例:9月生まれ→7月末まで) |

| 注意点 | 登録完了まで3~4週間かかる場合があるため、余裕を持った手続きがおすすめです。 |

運営会社の特徴とゆで太郎の魅力

ゆで太郎は信越食品株式会社などが運営しており、直営店とフランチャイズ店舗を組み合わせて全国展開しています。

その特徴は「安さ」と「早さ」に加え、「手打ち風の本格そば」を提供している点にあります。

運営会社は品質や味へのこだわりを重視し、毎日自社工場で製麺したそばを店舗へ配送しています。

そのため価格帯はリーズナブルでありながら、味の安定感があるのが魅力です。

さらに店舗数が多いことで利用しやすく、サラリーマンや学生など幅広い層に支持されています。

一方で、チェーン店ならではの均一的なメニュー展開に物足りなさを感じる人もいるかもしれません。

個人的には気軽に立ち寄れて同じ味を楽しめる安心感が強みだと思います。

結局、運営会社の安定した仕組みがあるからこそクーポンの配布も継続的に行えるのだと考えると、その存在は見逃せないポイントです。

朝定食や最安値メニューとクーポン活用の組み合わせ

ゆで太郎の魅力の一つに、リーズナブルな朝定食や最安値メニューがあります。

例えばワンコイン以下で食べられる朝そばにクーポンを組み合わせると、さらにコストパフォーマンスが高まります。

大盛り無料クーポンを使えば朝からしっかりお腹を満たせますし、トッピング無料券を追加すれば栄養バランスも整います。

こうした組み合わせは節約志向の人にとって非常に魅力的です。

ただし、安さを求めすぎるとクーポンを使わない通常客との公平性に疑問を感じる人もいるかもしれません。

私自身は、日常的に利用するからこそクーポンで少しでも得をするのは賢い選択だと思います。

つまり無理に高いメニューを頼むのではなく、普段の定食や最安値メニューに組み合わせることで、満足感と経済性を両立できるのです。

こうした活用術は、常連客ほど効果を実感しやすいでしょう。

Q&A:よくある質問

無料クーポン券を友人や家族に渡して使ってもらえますか?

はい、クーポン券はご本人様以外でもご利用いただけます。ただし、お一人様一回のお食事につき一枚のみというルールは変わりませんので、お渡しになる際にその点をお伝えいただくとスムーズです。

クーポン冊子に入っている無料トッピングの種類はいつも同じですか?

かきあげや海老天といった人気のトッピングは定番として含まれることが多いですが、配布される季節やキャンペーンによって内容が一部変更となる場合がございます。配布の都度、新しい発見があるかもしれませんので、ぜひお楽しみにしてください。

「かつ祭」のような割引キャンペーンと無料クーポンは一緒に使えますか?

はい、併用いただけます。「かつ祭」で割引になったセットメニューに、無料クーポン券を使ってお好きなトッピングを一つ追加するといった使い方が可能です。よりお得にお食事をお楽しみください。

ゆで太郎のクーポンは、併設されている「もつ次郎」のメニューにも使えますか?

申し訳ございませんが、ゆで太郎の無料クーポン券は「ゆで太郎」のそば・丼メニューを対象としております。「もつ次郎」のメニューにはご利用いただけませんので、あらかじめご了承ください。

クーポン券を家に忘れた場合、スマホの画像で見せても利用できますか?

恐れ入りますが、クーポン券のご利用はご注文時に「現物」をお渡しいただく必要がございます。紛失防止のためにも、お財布などに入れて保管していただくことをお勧めします。写真やコピーでのご利用はできませんので、ご注意ください。

まとめ:ゆで太郎のクーポンはいつもらえるのかを把握して賢く使おう

ここまで紹介したように、ゆで太郎のクーポンは定期配布だけでなく特別キャンペーンや誕生日特典など、さまざまな形で受け取ることができます。

そしてメニューとの組み合わせや活用タイミングによって、お得度は大きく変わります。

とはいえ有効期限が短い、利用条件が限られているといったデメリットも存在するため、注意深く管理することが大切です。

個人的には普段の食事に自然に組み込む形で使うのが一番効率的であり、結果的に節約と満足感を両立できると考えます。

つまり「いつもらえるのか」を把握すること自体が、賢く使いこなす第一歩になるのです。

- ゆで太郎のクーポンは定期配布と特別キャンペーンがある

- クーポンは店舗やアプリを通じて受け取れる

- 有効期限は短いことが多く早めの利用が必要だ

- 季節や新メニューに合わせた特典が用意される

- 誕生日特典は事前登録で受け取れる仕組みだ

- 運営会社は直営とフランチャイズを組み合わせて展開している

- 朝定食や最安値メニューと組み合わせるとお得度が高い

- アプリ限定クーポンは利便性が高いが注意点もある

- 廃止の噂は誤解で現在も継続して配布されている

- クーポン活用は節約と満足感を両立できる方法である

ゆで太郎のクーポンは単なる割引券にとどまらず、来店の動機付けや常連化を促す仕組みとして機能しています。

配布形態は紙からデジタルへ移行しており、利便性が増す一方で慣れない人には不便さも残ります。

それでも活用法を知っていれば、日常の食事をお得に楽しむことができます。

結局は自分のライフスタイルに合わせて計画的に使うのが最も賢い方法だといえるでしょう。

こうしてクーポンを上手に活用すれば、食事の満足感と節約効果を同時に得ることができます。